- Détails

Grand-Popo, ce sont aussi des communautés de pêcheurs traditionnels qui, avec leurs moyens limités, tentent de subvenir à leurs besoins.

Ce n'est pas un hasard, "popo" signifie d'ailleurs "pêcheur" en portugais...

- Détails

A Grand-Popo, nous faisons face au Golfe de Guinée.

Les vagues sont donc plutôt "océaniques" : avant de se briser à l'approche de la plage, elles nous dépassent tous d'au moins une tête. Il leur reste d'ailleurs encore une énergie certaine lorsqu'elles nous éclaboussent au bord du rivage (cf. 1re et 2e photos ci-dessous).

Nous avons en tout cas l'impression d'être dans un gigantesque bain bouillonnant, non seulement à cause de l'écume mais aussi de la tiédeur de l'eau. La baignade n'est cependant pas à conseiller en raison des importants courants.

- Détails

Au terme de cette première semaine de voyage (descente du Bénin) et avant d'entamer la seconde (remontée du Togo), deux nuits "à la plage" ne nous feront pas de tort !

Pour ce faire, rien de tel que l'Auberge de Grand-Popo, superbe bâtiment colonial au charme d'antan.

Voici de quoi vous faire rêver un peu :

- le bâtiment à étage, où se trouvaient nos chambres. Alternativement, des bungalows sont aussi à la disposition des visiteurs

- la vue sur l'océan depuis la terrasse

- le restaurant sur pilotis, dont la carte est à la hauteur du cadre

- la plage (déserte), les paillotes et les transats vus depuis le restaurant

(Mal)heureusement, nos conditions de logement habituelles étaient bien plus ordinaires. C'est bien pour ça qu'aucun article ne leur est consacré...

- Détails

A Ouidah, la principale voie menant à la plage est celle de la Route des Esclaves. Longue de 4km, elle était le chemin que devaient emprunter les esclaves pour rejoindre les bateaux négriers depuis le fort.

Sur les photos ci-dessous :

- la statue de "Chacha", un homme d'affaires d'origine brésilienne devenu célèbre pour s'être enrichi grâce au commerce d'esclaves. La statue a été édifiée à l'endroit même où se tenait le marché des esclaves principal, juste devant sa propre demeure

- l'édifice symbolisant "l'arbre de l'oubli", sur lequel figure la mention suivante :

En ce lieu se trouvait l'arbre de l'oubli. Les esclaves mâles devaient tourner autour de lui neuf fois. Les femmes sept fois. Ces tours étant accomplis, les esclaves étaient censés devenir amnésiques. Ils oubliaient complètement leur passé, leurs origines et leur identité culturelle pour devenir des êtres sans aucune volonté de réagir ou de se rebeller

A n'en pas douter, cette croyance était plus destinée à rassurer les esclavagistes et les rois du Dahomey, auteurs des razzias, contre un retour éventuel des âmes vengeresses des esclaves qu'à effectivement faire oublier aux esclaves leur passé.

Les profondes similitudes dans les croyances (vaudou ou autre) et dans les rites des populations d'origine africaine d'Haïti, de Cuba, du Brésil et des Etats-Unis en sont le signe irréfutable - la route des esclaves, sablonneuse, est bordée de palmiers et de cocotiers, ce qui n'en fait pas un endroit idyllique pour autant.

- elle est aussi actuellement jalonnée de statues représentant divers symboles des rois du Dahomey

- la Porte de Non-Retour, célèbre mémorial dressé en l'honneur des esclaves exilés. Au sommet de l'arche sont représentés dans un large bas-relief les esclaves enchaînés marchant vers la mer. Une porte, alors en bois, existait déjà au moment de l'esclavage pour marquer le "point de non-retour"

- Détails

A une quarantaine kilomètres à l'Ouest de Cotonou se trouve Ouidah, dont le nom est intimement lié aux rites vaudou d'une part et à l'histoire du commerce des esclaves d'autre part.

La ville a en effet connu son apogée entre 1800 et 1900, lorsque les esclaves d'Afriques de l'Ouest quittaient le continent pour les Amériques depuis la côte.

Les portugais, suivis par d'autres nations européennes, avaient en effet établi des comptoirs le long de la côte, notamment à Ouidah et à Porto-Novo. Témoins de cette époque, des forts portugais, français, hollandais et anglais subsistent encore à Ouidah. Les rois du Dahomey se sont alors enrichis grâce au commerce des esclaves avec tous ces Européens. En échange, ceux-ci leur vendaient notamment des armes avec lesquelles ils pillaient leurs voisins et ennemis pour les réduire en esclavage.

Ci-dessous, on peut voir le fort portugais Fortaleza Sao Joao Batista construit en 1721. Devenu aujourd'hui le musée d'histoire de Ouidah, il retrace l'histoire du commerce des esclaves. Il est difficile de quantifier l'ampleur de l'exode forcé, mais on estime qu'il y a de 10 à 20 millions de personnes qui ont embarqué sur les bateaux négriers (et probablement autant tuées lors des razzias), dont moins de la moitié arrivait vivante outre Atlantique...

Un véritable commerce triangulaire était organisé : les bateaux accostaient en Afrique pour échanger des canons ou de la pacotille contre des esclaves. Ensuite, ils traversaient trois mois durant l'Atlantique pour échanger dans tous les pays en forte demande de main d'oeuvre le "bois d'ébène" contre tous les produits du Nouveau Monde, lesquels valaient une fortune en Europe.

Un canon tel que sur la 3ème photo ci-dessous s'échangeait contre 15 hommes ou 21 femmes. Afin d'effectuer une sélection parmi les esclaves capturés, ces derniers devaient rester alignés durant plusieurs semaines dans la cour que l'on voit sur la 4ème photo ci-dessous, sous le soleil et la pluie, avec pour seule alimentation du pain sec et de l'eau. Les personnes qui ne résistaient pas étaient alors jetées dans les douves entourant le fort pour nourrir les caïmans.

- Détails

Silence garanti la nuit (et le jour) !

- Détails

Abomey, à moins de 150 km de la côte, est célèbre pour avoir été trois siècles durant (du 17e à la fin du 19e) l'épicentre du royaume Dahomey. C'est ainsi que la ville compte nombre de palais et de temples érigés par les rois du Dahomey. Comme le voulait la tradition, chaque roi devait en effet construire un nouveau palais et avait comme impératif d'agrandir le royaume, ceci expliquant l'importance que celui-ci a pris au fil des siècles.

Ci-dessous, quelques photos du Musée d'Histoire d'Abomey, créé en 1943 par l'administration coloniale française. Il occupe l'aile du site palatial constituée des palais des rois Guézo et Glèlè. Les bas-reliefs maintenant restaurés, qui illustrent l'histoire sanglante du Dahomey, jouèrent un rôle majeur lors de l'inscription en 1985 de l'ensemble du site des palais (44 hectares) sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Ces bas-reliefs sont de simples décorations devenues de véritables moyens de communication codifiés à la fin du XVIIIe siècle. Incrustés dans les murs et les colonnes, les bas-reliefs étaient modelés avec de la terre de termitière mélangée à l’huile de palme et colorée avec des teintures végétales ou minérales.

- Détails

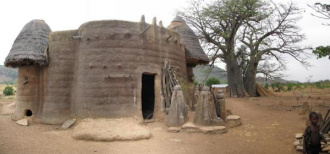

Les tatas sombas sont ces habitations-forteresses que l'on trouve chez les Bétammaribé (Otammari au singulier), dans le Nord du Bénin, non loin de Natitingou.

Des cases semblables se trouvent d'ailleurs également de l'autre côté de la frontière togolaise, puisque le découpage géographique des pays s'est en général fait sans tenir compte des populations et des ethnies.

Chaque village a néanmoins bien entendu ses petites particularités architecturales ou fonctionnelles.

Ci-dessous, on voit tout d'abord un tata approchant de la phase finale de la construction (pour revoir le même tata 4 mois plus tôt lors de notre précédente visite, cliquez ici). La plupart des ouvertures (portes) intérieures doivent d'ailleurs encore être effectuées.

La photo du centre nous montre le plus majestueux des tatas que nous ayons vu à ce jour.

Le nombre de fétiches disposés devant le hol (l'entrée) du tata est d'ailleurs un signe de l'ancienneté du lieu.

- Détails

Voici un agréable point de chute en sortant du parc de la Pendjari : les chutes de Tanougou.

L'occasion de se rafraîchir tous et de faire un peu de natation dans un lieu paradisiaque.

A noter qu'au sortir de la baignade, nous nous sommes fait surprendre par la première pluie de la saison ! Coup de chance, celle-ci est tombée juste après notre safari (sinon les animaux ne doivent plus se concentrer près des points d'eau et peuvent s'abreuver directement dans les nombreuses flaques).

Nous nous sommes donc mis à l'abri dans un grotte, le temps que l'orage se calme, avant de rejoindre le minibus. De toute façon, nous étions déjà mouillés...

- Détails

L'autonomie de notre minibus n'étant "que" de 400km, nous sommes tombés à court de carburant à Batia, à la sortie du parc, alors qu'il nous restait encore quelque 75km de piste pour rejoindre le "goudron" et la station essence la plus proche.

Nous avions en effet sous-estimé le simple aller-retour de la station jusqu'au campement, qui représentait déjà 300km, et aurions dû emporter par précaution quelques jerricanes.

Qu'à cela ne tienne, nous nous sommes arrêtés au premier village... pour prendre le pastis ! Ou plutôt, c'est le minibus qui a pris quelques bouteilles de pastis, remplies de "super", histoire de faire la jonction.